Gazeta

Wyborcza Leszek

Moczulski 8 mai 2017

En mars 1932, Józef Piłsudski, alors qu'il était en

vacances à Hélouân, en Égypte, décida que la résolution des problèmes avec

l'Allemagne nécessiterait la force armée ou la menace de son utilisation. Là,

il a créé un concept qui a ensuite été qualifié de guerre préventive par la

presse allemande.

Trois journaux illustrent bien la première moitié des années 30 - la période la plus difficile que la IIe République de Pologne ait connue: celui de Jan Szembek, directeur adjoint du ministère des Affaires étrangères qui documente la politique étrangère; celui du Premier ministre et maréchal de la Diète, Kazimierz Świtalski - problèmes internes d'un État oscillant au bord d'une catastrophe provoquée par la Grande Dépression; des notes sont également prises par le prêtre prof. Bronisław Żongołłowicz, directeur adjoint du ministère des Confessions religieuses et de l'Instruction publique.

Chacune de ces sources représente une Pologne

différente. Leur utilisation fructueuse nécessite des connaissances

extra-sources et la présentation d'un arrière-plan qui permet d'éviter le

présentisme - comprendre le passé par les réalités d'aujourd'hui.

Le secret de Piłsudski

Les historiens savent qu'à partir de 1931, Piłsudski s'intéressa moins aux affaires intérieures et se concentra sur les affaires étrangères. Il a choisi un groupe de personnes avec qui il a secrètement préparé et exécuté sa manœuvre politique et militaire, finalement dans une version plus faible, pas complète - parce que les Français l'ont rendu impossible. Il a informé les premiers ministres - anciens et actuels - du projet après sa mise en œuvre en mars 1934, en précisant la politique à poursuivre - avec ou sans lui.

Le maréchal s'est constamment distancé des affaires intérieures. Il l'expliqua clairement au prêtre Żongołłowicz convoqué au palais du Belvédère pour lui présenter le conflit entre le gouvernement et l'épiscopat. Il a déclaré que l'affaire ne l'intéressait pas, mais que le pape Pie XI, qui avait de bonnes relations avec Piłsudski, lui avait écrit et voulait lui répondre honnêtement. Il a toujours défendu son indifférence aux affaires intérieures, refusant les conseils des premiers ministres qu'il désignait. Il a jeté les politiciens successifs dans les eaux les plus profondes pour qu'ils apprennent à diriger l'État sans lui. Mais d'abord, il arrangea lui-même les affaires intérieures.

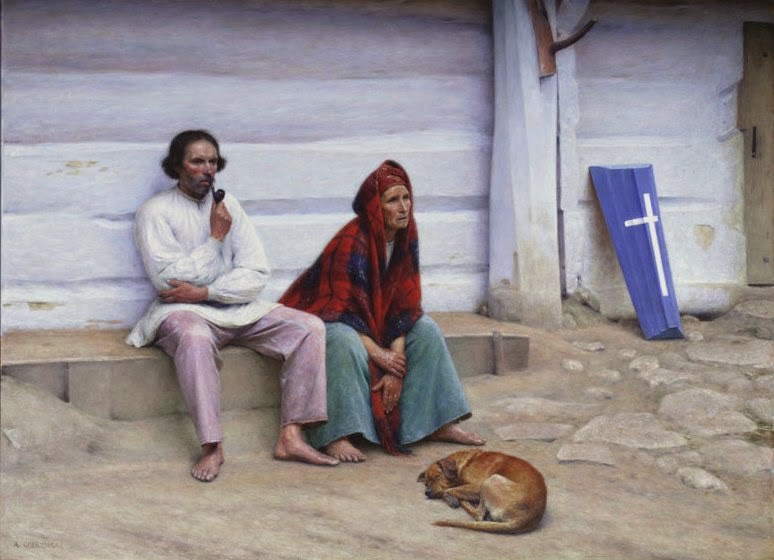

Au début des années 1930, la Grande Dépression a frappé la Pologne de manière dévastatrice. Le pays, arriéré et exploité lors des partages, a subi les grandes pertes de guerre. Toutes les voïévodies ont été touchées par la guerre, et plusieurs fronts les ont été balayées sept fois ! Ensuite, près de la moitié des 10 années de paix ont été gaspillées. Pas étonnant que Moscou et Berlin, travaillant en étroite collaboration, aient été convaincus que cet « État saisonnier » allait bientôt tomber. Le ministre allemand a annoncé publiquement que la révision de la « frontière en feu » était une condition du maintien de la paix, et l'ambassadeur soviétique pensait que la République de Pologne et l'URSS étaient déjà en guerre. Une véritable invasion était en préparation, même si l'on pensait plutôt que lorsque la Pologne serait dans le chaos complet, il suffirait d'intervenir et de « rétablir l’ordre ».

Le chaos a vraiment commencé lorsque la crise de 1930

a explosé, les entreprises se sont effondrées et des milliers de personnes ont été

jetées sur la rue. Le sort de l'État à peine reconstruit était en jeu. Cela a

eu un impact immédiat sur la politique : l'opposition s'est précipitée dans la

tempête et les nationalistes ukrainiens ont tenté de déclencher le soulèvement.

Le maréchal n'a pas permis l'effusion de sang, stabilisant de manière décisive

- même brutale - la situation. Sur les questions principales, il a laissé la

décision entre les mains des citoyens en organisant des élections anticipées.

Puis il a entrepris la dernière de ses grandes initiatives politiques.

Un scandale et une

guerre préventive

Le maréchal, déprimé par les événements de l'année qui passait, avait besoin de paix et de temps pour chercher une issue à la détérioration de la position internationale de la Pologne. Fin décembre 1930, il se rend à Madère pendant trois mois. Il n'y a que deux personnes avec lui : le porte-parole de la médecine traditionnelle, le Dr Marcin Woyczyński, et le Dr Eugenia Lewicka, promoteur des thérapies modernes : mouvement, soleil, air frais. Il été actif dans l'organisation de combat du PPS avec Woyczyński et avec Lewicka il a fondé l'Institut central d'éducation physique.

La presse d'opposition avait découvert non seulement où se reposait le maréchal, mais aussi avec qui. Elle a stigmatisé Piłsudski en disant que pour l'argent des contribuables, elle se cachait avec son amant au milieu de l'Atlantique, lorsque des gens étaient jetés sur la rue tous les jours en Pologne. En février, le Dr Lewicka est retournée inopinément à Varsovie. Elle pouvait se sentir piégée. Elle était amoureuse de Piłsudski, mais pas sexuellement. Mais le scandale a grandi, la rumeur a suivi la rumeur. En août, elle s'est suicidée.

Piłsudski à Madère a décidé de se retirer complètement de la politique intérieure. Il savait qu'il n'en avait pas pour longtemps que d'autres devaient reprendre les affaires de l'État. Walery Sławek devait préparer une nouvelle constitution, Aleksander Prystor devint Premier ministre pendant deux ans.

Rappelons-nous : les Soviétiques s'armaient, ils

organisaient justement des « motomiekhes » - des corps blindés. Les Allemands

ont retrouvé leur position de superpuissance : d'abord, les réparations de

guerre ont été annulées, puis le Reich s'est vu accorder des droits égaux sur

les armements. La politique de Berlin envers la Pologne est devenue agressive,

et la thèse selon laquelle sans Dantzig et la Poméranie (le corridor) laissés à

l’Allemagne, il n'y aura pas de paix, était de plus en plus volontiers adoptée

par les politiciens européens. Même en France.

Le maréchal opérait sur deux voies. La soviétique, dirigée par Józef Beck, a conduit à un arrangement général de la situation à l'est. L'URSS a signé des pactes de non-agression avec ses voisins de la Finlande à l'Afghanistan, et enfin - en juillet 1932 - avec la Pologne.

La voie occidentale était différente. Lorsque Piłsudski était en vacances à Hélouân, en Égypte, en mars 1932, il décida alors que la solution des problèmes avec l'Allemagne nécessiterait la force armée ou la menace de son utilisation. Il a créé un concept qui a ensuite été qualifié de guerre préventive par la presse allemande.

Démonstration de

Wilno

Le développement de l'armée polonaise a porté ses fruits : au début de 1933, elle comptait 150 avions-chasseurs P-7, les plus modernes de l'époque, des bombardiers de nuit et 300 chars de reconnaissance TK-3. Les dépenses - en dehors de l'armée - ont été coupées sans pitié. La Pologne avait une troisième armée en Europe. Les Allemands disposaient à l'est de l'Elbe, avec la Prusse orientale, de trois divisions (sur sept possédées) et de 12 régiments de cavalerie (sur 18), sans artillerie lourde, armes blindées et aviation. Les Polonais possédaient, près de la frontière allemande, 15 divisions et 22 régiments de cavalerie - la moitié des forces totales.

Piłsudski a préparé deux versions, chacune contenant à la fois une menace et le recours à la force. La participation active de la France était cruciale, avec son implication politique plus importante que militaire, et l'objectif principal était la reconnaissance par l'Allemagne de la validité des traités - et donc de ses frontières - et de la renonciation de Berlin à la remilitarisation. Le refus de la France a rejeté ce dernier postulat. La montée au pouvoir d'Hitler a rendu les actions plus faciles. Presque toute l'opinion publique européenne était contre les excès nazis. C'était pire avec les politiciens, en particulier les Britanniques - mais en France, un groupe s'était formé pour demander d'arrêter l'Allemagne par la force.

Dans le même temps, les manifestations anti-polonaises atteignirent leur apogée dans le Reich, exigeaient de changer la frontière « en feu » et de ramener Dantzig au Reich. Dans de telles conditions, Piłsudski a commencé à persuader les Français de mener une action commune. Il renforça la pression en avril 1933 avec des préparatifs immédiats pour une intervention. Le président a signé un décret sur l'organisation des plus hautes autorités pendant la guerre, le maréchal a préparé des changements dans les plus hautes fonctions de l'État, qui devaient souligner la détermination polonaise. Le mandat de Mościcki touchant à sa fin, Sławek allait devenir le nouveau président et le chef du gouvernement militaire en service actif - probablement le général Edward Śmigły-Rydz. Un an plus tôt, Piłsudski l'avait inclus dans le groupe d'anciens premiers ministres travaillant sur les lois militaires.

Le député allemand Hans Adolf von Moltke envoyait une dépêche : Varsovie vit sous la psychose de la guerre préventive. Les gens ordinaires l'ont vu, car de nombreuses manifestations anti-allemandes ont été organisées, mais les hommes politiques du pays ne l'ont pas vraiment remarqué. Lorsque le prêtre Żongołłowicz a appris que le vendredi 21 avril, un défilé militaire aurait lieu à Wilno, puis une réunion secrète avec Piłsudski, il était sûr qu'il s'agissait d'une démonstration anti-hitlerienne de notre capacité militaire d’attaquer les Lituaniens, avec des nazis. Le voïévode de Białystok, Marian Kościałkowski (plus tard Premier ministre), a déclaré que lorsqu'il avait été appelé de toute urgence à Wilno, il pensait qu'il allait faire la guerre aux Lituaniens.

Le samedi était le jour des conférences secrètes ; le Premier ministre Aleksander Prystor, qui a brièvement rencontré Piłsudski, a été très surpris lorsqu'il a lu dans les journaux le lendemain qu'il avait tenu deux réunions secrètes avec lui. La conférence était à huis clos, Żongołłowicz y a participé : le maréchal a parlé de manière colorée pendant une heure et demie de l'expédition de Wilno (cf. l'article sur la ville) d'il y a 14 ans, après quoi les travaux ont été clos.

À cette époque, Klaipėda (Memel) était un plus grand

foyer de révolte que Dantzig. La ville, détachée de la Prusse et occupée par

les Lituaniens, se préparait à un soulèvement. Les relations de Kaunas avec

Berlin étaient pires qu'avec Varsovie. La manifestation de Wilno a été bien

comprise. On parlait bruyamment en Europe de la guerre préventive et certains

hommes politiques lituaniens ont réalisé que la seule véritable aide pouvait

être fournie par la Pologne. Quelques semaines plus tard, la réunion secrète de

Piłsudski avec Jurgis Šaulys, un éminent politicien et ambassadeur lituanien à

Berlin, a eu lieu à Wilno - positive, mais trop tard pour apporter des

solutions globales. Les événements se sont déroulés trop vite.

Le pas en arrière

d'Hitler

Piłsudski a décidé de présenter aux Allemands des revendications inacceptables. Berlin devait reconnaître toutes les dispositions du traité concernant Gdańsk (Dantzig) et calmer l'humeur révisionniste dans la ville. Le député Alfred Wysocki a exprimé sa volonté de rencontrer Hitler, la date étant fixée au 2 mai 1933.

Des obstacles inattendus sont apparus à Varsovie. Il s'est avéré que hâter l'élection du président ne change rien, car le poste ne pouvait être remis qu'en juin. Il y a eu une interruption de plusieurs semaines, au cours de laquelle ni le président nouvellement élu ni le président sortant ne pouvaient agir. Le maréchal, presque certain qu'il y aurait bientôt une intervention armée, décida : Mościcki restera pour le prochain mandat. Le 2 mai, il a convoqué Walery Sławek et le président du Sejm, Kazimierz Świtalski, leur demandant de notifier la démission de Prystor, et après les célébrations du 3 mai, le Premier ministre a annoncé sa démission.

Cependant, la situation extérieure était différente. Hitler a reçu Wysocki - et à la surprise du député, ainsi que du chef du ministère allemand des Affaires étrangères Konstantin von Neurath, il a proposé une solution qui allait plus loin que les demandes polonaises. Le Reich reconnaîtrait la validité des traités concernant non seulement Dantzig, mais aussi la Pologne - et calmerait les émotions révisionnistes. Neurath avec le Polonais a vivement protesté, l'audience a été interrompue et une tempête de plusieurs heures a traversé l'Auswärtigesamt (ministère de l'Intérieur). Le ministre, le sous-secrétaire d'État et les conseillers secrets ont tenté de convaincre Hitler, mais il a persisté. Après avoir parlé aux chefs de l'armée, il a compris ce que ça signifiait. En présence de Wysocki, il a rédigé lui-même le communiqué de la réunion.

Wysocki a livré le premier message à Varsovie par téléphone lundi à vingt heures ; la déclaration d'Hitler - et polonaise, respectivement - a été annoncée mercredi. Il était impossible de changer les deux décisions concernant le personnel : Mościcki est resté, Prystor est parti, Janusz Jędrzejewicz est devenu le nouveau Premier ministre. La surprise a été énorme, principalement des changements de personnel, car Żongołłowicz n'a même pas noté de concessions de Berlin. D'autre part, il a décrit en détail les rumeurs entourant la question : laquelle des dames - et pourquoi - a sauvé Mościcki et a plongé Prystor ? Eh bien, aucune.

A ce stade, le Journal du prêtre a un décalage de

plusieurs mois, on ne connaît pas sa réaction aux deux phases suivantes du

match polono-allemand. On peut deviner : il n'a rien vu. Tout comme la grande

majorité des politiciens.

L'Église convertit

un hérétique

Le retrait de Piłsudski de la politique intérieure a eu d'énormes conséquences. Le grade de maréchal résultait d'une autorité personnelle, dont l'ampleur n'a été atteinte par personne - à l'époque ou plus tard. Il l'a placé au-dessus de la constitution, même si - à part une période exceptionnelle à la mi-mai 1926 - il ne l'a jamais violée. Les cabinets suivants fonctionnaient dans un système de cabinet parlementaire typique des pays démocratiques. Il n'y avait pas plus d'une douzaine de ces pays en Europe au début des années 1930 (sur 27). Ceci est clairement montré dans le "Journal" de Żongołłowicz. Un gouvernement qui respecte la loi mais qui est incapable de faire face à l'opposition n'est guère autoritaire, malgré le fait que ses rivaux politiques et les historiens ultérieurs l'appellent ainsi.

Le prêtre vice-ministre travaillait dans le ministère le plus exposé aux attaques des nationalistes et des hiérarques de l'Église. Il ne s'agissait pas seulement de gagner en influence sur la jeunesse - et donc sur l'avenir, mais sur le caractère de l'État. L'Église était alors une puissance incomparablement plus grande qu'aujourd'hui. Mal politisée dans la République des Deux Nations, elle est devenue le symbole de l'État perdu suite aux partages, et le chef - pas seulement spirituel - des Polonais. La hiérarchie a voulu maintenir cette position de leader en se positionnant quelque peu au-dessus de l'État. De plus elle disposait du plus grand patrimoine en Pologne. Elle l'a agrandi, retrouvant les propriétés saisies par les occupants.

Les relations de Varsovie avec le Vatican étaient bonnes, mais elles étaient marquées par les sympathies nationalistes de certains membres du clergé et par leur soutien à la Démocratie nationale. Il s'agissait d'activités spontanées, car l'Église ne disposait pas d'un seul lieu centralisé à l'époque. Le Primat n'était que le premier des évêques, les Ordinaires diocésains étaient subordonnés au Pape et gouvernaient de manière autonome dans leur région. Leur implication était différente. L'évêque de Kielce, Augustyn Łosiński, a interdit les services pour Józef Piłsudski et a appelé à des prières pour la « conversion de cet hérétique », accusant le gouvernement « d’abolir le septième sacrement » (une commission indépendante de l'exécutif a proposé l'introduction des mariages civils). Żongołłowicz a estimé que cette question relevait du procureur, mais le Premier ministre Prystor a refusé d'intervenir. D'autre part, l'évêque de Płock, Antoni Nowowiejski, a compris combien l'engagement politique était néfaste pour l'Église. La société choisit diverses options et, dans ce cas, comme l'ont montré les élections de 1928 et 1930, la majorité des électeurs a soutenu Piłsudski.

Finalement, Żongołłowicz réussit à négocier un accord

avec les deux cardinaux - le primat August Hlond et l'archevêque de Varsovie,

Aleksander Kakowski. Il a été reconnu à des degrés divers et n'a pas empêché

la participation active de nombreux ecclésiastiques à une autre bataille : pour

l'âme et le savoir de la jeune génération.

Guerre pour les jeunes

têtes

La Pologne a hérité des systèmes scolaires de trois occupants et il a fallu les moderniser. Seul le ministre Jędrzejewicz a poussé à travers un système adapté aux phases de maturation biologique et intellectuelle des jeunes : primaire, collège et lycée. Dans l'enseignement supérieur, en plus du doctorat et de l'habilitation traditionnels, un nouveau diplôme a été introduit - la maîtrise.

La résistance de droite était énorme : elle faisait appel à la tradition (qui équivalait à la préservation des systèmes démodés à deux niveaux des occupants), protestait contre les nouvelles matières résultant du progrès de la civilisation. Cependant, la nouvelle école secondaire à deux niveaux a fait un excellent travail. La génération formée dans les années 1930 dans les collèges et les lycées sur ses épaules et avec son sang a porté la Pologne à travers les tragédies de la Seconde Guerre mondiale. Après 1914, seule une poignée d'entre jeunes gens instruits étaient actifs, après 1939 presque tous.

Dans les universités, le principal problème était autre chose. Le ministère voulait leur authentique autonomie, ce qui exigeait une forte autorité du recteur non seulement en matière scientifique, mais aussi en matière étudiante. La droite, reléguée dans l'opposition, voulait convaincre les jeunes de former une organisation étudiante politiquement unifiée contrôlée centralement par la Démocratie nationale. L'antisémitisme brutal était considéré comme le bon outil - il s'est développé rapidement dans des conditions de crise qui ont fermé le marché du travail aux diplômés. Le jeune docteur en droit Franciszek Murek du roman de Tadeusz Dołęga-Mostowicz perd son emploi et choisit finalement le métier de bandit. Des milliers de jeunes diplômés des universités ont choisi la démocratie nationale. D'où les exigences du numerus clausus, et même de nullus, puis des appels à "battre le juif !" Ce sont les pages les plus désagréables et les plus embarrassantes des journaux de Żongołłowicz. Le prêtre décrit ces événements en détail - en particulier l'impuissance des autorités, qui n'étaient pas autorisées par la loi à intervenir dans les universités, et les recteurs se sont révélés réticents ou trop faibles.

L'image sombre est plus large - mais plus noire que la réalité. Le père Bronisław Żongołłowicz, une forte personnalité, un solitaire, critique le monde et les gens. Pendant quatre décennies, il a servi l'Église et a été blessé par les lacunes du clergé, en particulier des hiérarchies. Et pourtant, il y avait diverses tendances et attitudes, pas seulement de mauvaises. Il était dans la fonction publique depuis six ans - et il voyait tout en noir. Ministres et fonctionnaires. Cependant, lorsque des moments de réflexion sont arrivés, il était plus juste.

Ça ira mieux - écrivait-il. - Grand labeur, grand effort de notre part, la bonne volonté n'est pas gaspillée. Il s'imprègne quelque part dans les profondeurs de la Pologne ou plane sur elle, comme des gouttes d'eau, comme des vapeurs, comme des brumes lumineuses. Il plonge, se transforme en énergie d'action. Il ne meurt pas. Notre vue est trop faible pour percevoir ce processus, notre audition est trop faible pour entendre un nouveau courant de bruit. Mais le processus continue, il transforme la Pologne et il produit une récolte.

Tel était le message principal du "Journal" du prêtre vice-ministre rebelle.